脱贫攻坚路上,有群特殊强者

——走近赣南身残志坚的“脱贫之星”

5月20日是第28个全国助残日。中国残联确定,此次助残日主题为“全面建成小康社会,残疾人一个也不能少”,并呼吁社会各界共同助力贫困残疾人脱贫攻坚。

为此,本报记者寻访身边的多名身残志坚“脱贫之星”,感受他们身残志坚、不等不靠、主动创业、志在脱贫的精神。

魏开明:深山铺出甜蜜之路

“建好新房后,就要举办今年第一期养蜂技术培训班。”5月4日,记者刚走进崇义县横水镇大密村魏开明家,他便高兴地介绍建新房的事。

1973年出生的魏开明,家有3人,属精准扶贫建档立卡贫困户。在当地,他算得上是崇义县养蜂产业的名人。记者随便一打听,就有人知道魏开明不仅自己成了养蜂能手,还帮许多残疾人养蜂脱贫致富。

1997年1月的一天,魏开明儿子出生才50天,正在亲戚家帮助建房的他,由于挖泥巴时山体坍塌,被厚厚的土石埋压,造成脊柱神经损伤,最终落下下肢残疾,只好依靠轮椅代步。

从此,魏开明家不仅平静而稳定的生活被打破,而且陷入了深度贫困之中。然而,处于贫苦中的魏开明暗下决心,一定要靠自己坚强的意志撑起家庭这片天。他想过编织斗笠挣钱,也尝试养蝎子创业,但令人遗憾的是,都失败了。

2005年,在崇义县残联帮助下,魏开明掌握了养蜂技术。此后,他不仅迅速扩大了养殖规模,还成为当地闻名的养蜂能手,为全县残疾人传授养蜂技术。

2012年起,魏开明的家成为全县残疾人养蜂技术培训基地,县残联每年在这里培训两三批学员。截至目前,已经有60多名残疾人从这里“毕业”,并投入到养蜂产业中。魏开明的养蜂产业也初具规模——高峰期养殖近100箱,每年养蜂产值4万多元。

通过魏开明热心传授养蜂技术,越来越多的残疾人激发出创业脱贫的热情。崇义县金坑乡残疾人扶祥吉学习养蜂技术后,目前养蜂50多箱,去年产值3.5万余元;扬眉镇残疾人黄桂生,来到养蜂基地参加培训后,养蜂40多箱,去年产值近3万元。

“我有信心在2018年底实现脱贫摘帽。同样,我希望带领更多残疾人通过创业脱贫。”魏开明说,他觉得养蜂只有走规模化、产业化才是新的发展思路,他准备通过合作社联合那些缺资金、无技术的残疾贫困户,依托崇义生态旅游资源,打造崇义蜂蜜品牌,让更多残疾人脱贫致富。

如今的魏开明,已经注册成立崇义县欢地蜜蜂养殖合作社,共有12户贫困残疾户参与。

(李钰 罗检香 特约记者刘剑 记者萧森)

徐水洪:拼搏的生活更加美好

“对于我们残疾人来说失败是常事,但不能因为害怕失败就放弃尝试人生的下一个追求。”对于下肢残疾需靠拄拐杖行走的徐水洪来说,修手机、配钥匙、换锁芯……都不成问题,娴熟的技术让他撑起整个家。

今年42岁的徐水洪,是定南县历市镇富田村村民,6岁时患小儿麻痹症,导致下身肢体严重萎缩。幸亏他从小就坚持锻炼,身体除了下肢肌肉萎缩,体形墩矮外,其他的身体机能与常人无异。如今,徐水洪在县城开了一家手机店,卖手机、修手机和配钥匙成为主要业务。

“虽然腿脚不便,但我懂得修理的东西不少。”5月10日,徐水洪介绍,他初中毕业后就步入社会,学一门手艺养活自己,打小就成了他的梦想。

1999年,徐水洪开始学习补鞋,每逢圩日他就早早来到市场跟着师傅学,从勾线、纳底、上胶学起。两个月后,徐水洪就在县城繁华路段摆补鞋摊,开始独立经营。一把遮阳伞、一个摊位,不管刮风下雨,他每天都出摊。徐水洪从家里到县城市场,每天来回10公里的路程,都靠手摇车完成,下雨天出行更艰难。

2001年,徐水洪用补鞋积攒的钱买了一台配钥匙机,学起了配钥匙。

2009年,他用两万元积蓄购买了一辆三轮摩托车,方便自己上户维修。

2016年,徐水洪被列为贫困户,在父母的帮助下在老家种植了1亩多黄豆,今年他扩大了种植规模,如今3亩黄豆长势喜人。“有了党的扶贫好政策,加上我自身的努力,我相信一定会如期脱贫,拼搏的生活更美好。”徐水洪说。

从补鞋、修伞、配钥匙,再到开店修手机,徐水洪不等不靠,他克服身体缺陷,先后学会了多项谋生技能,逐渐让生活好起来。如今,徐水洪每年都会在全国助残日当天来到县城广场,为市民免费提供配钥匙、手机贴膜、手机清洁等服务。

(叶旭辉 特约记者詹继成 记者余书福)

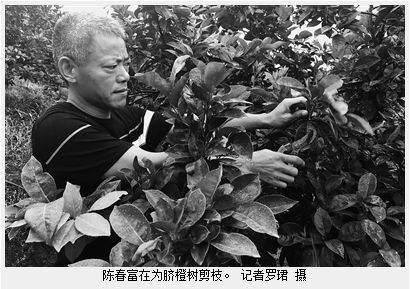

陈春富:残疾人也能创造奇迹

260亩的山头上,一片绵延果林,一棵棵脐橙树蓬勃生长。打理这样一片果林对于常人都会比较吃力,更别提残疾人了。然而,这片果林打理者,就是个残疾人,他叫陈春富。他与这片脐橙园相依相伴已经8年。

1976年出生的陈春富,是赣县区阳埠乡木栅村人。13岁时,他在一次劳作时左脚严重受伤,最后落下了终身残疾。他虽然走路可以不需要拐杖,却成了肩不能挑手不能提的人。

初中毕业后,一没手艺,二没特长,三没文化,而且还身有残疾,陈春富一度陷入绝望。但经过多番思考,他决定外出闯荡,开拓一片天地,于是他在广东的一工厂做车间工。

车间工的工资比较低,但陈春富并没有放弃生活的理想,他时刻想着改变困境;身体的缺陷也没有让他裹足不前,他渴望自主创业。1998年,他回到家乡,在亲朋好友的帮助下凑了1万元,在自留山上试着种脐橙。

创业之路不易。陈春富每天早上7时就来到果园开始一天的农活,太阳落山后才“带月荷锄归”。经过5年的努力,他的果园从一两亩扩大到十几亩。但是,因资金不足、缺肥,加上病虫害多发时没有及时发现并处理,造成树苗成活率不高,即使是成熟了的脐橙树,结的果大多是次品。不过,失败并没有让他倒下,5年的摸爬滚打让他积累了栽培和管理技术。

2003年,陈春富开始扩大规模,他投入5万元种了1000棵脐橙树。又一个5年后,他种植的脐橙树迎来丰收,年产7.5万公斤。

2010年,恰逢赣县实施“万亩果园脐橙基地”建设,凭着自己拥有的种植技术,陈春富抓住机遇,在赣县阳埠乡坳背村承包了180亩果业基地,种下脐橙树6000棵。

“去年有3900多棵树挂果22.5万公斤,全部被山东一经销商按每公斤5.72元全部提前订购。今年2月又种下1200多棵,希望今年能挂更多果。”看着这7200棵长势喜人的脐橙树,陈春富心里乐开了花,他说:“敢拼才会赢,残疾人也能创造奇迹!”

(记者罗珺)

肖泽林:努力实现自己梦想

“我是残疾人,但我有梦想,我想通过自己的努力去脱贫致富,不当父母的包袱。”5月8日,面对记者采访,今年28岁的会昌县西江镇千工村村民肖泽林说。

“兄弟姐妹们,几天没做直播了。这段时间我在忙找一些特产到电商平台销售,大家有没有什么好的建议?”肖泽林正在通过网络直播,向他的“粉丝”们问好。与其他帅哥靓妹主播不同的是,肖泽林是残疾人,且说话口齿也不清楚。

肖泽林因患小儿麻痹症,直到12岁才慢慢学会走路。他是家中长子,早年为给他治病,家里花光了所有积蓄,还欠下不少债务,至今家人靠去各处务工为业。

因为先天造成的二级残疾,肖泽林步行艰难,他2010年才初中毕业。毕业后,肖泽林看到父母每天劳累挣钱养家,深感愧疚,身残志坚的他便寻思做一些力所能及的事来减轻父母负担。

因为行走不便,右手又不听使唤,干不了重活,肖泽林便在圩镇摆个小摊,卖日常生活用品,逢年过节也卖一些春联、红包等,很多顾客看他是残疾人,也会关照他的生意。除了在圩镇上摆摊,他有时还骑着电动三轮车,载着一些生活用品走村串户售卖,顺便从村民手中收购一些农产品转售。去年,他贩卖生姜就赚了4000多元。

精准扶贫工作开始后,肖泽林一家被列入贫困户,成为会昌县交管大队车管科科长温庆祥的帮扶对象。结合肖泽林的实际情况,并经过多次谈心,温庆祥了解到肖泽林对互联网比较感兴趣,而且有一定的基础,于是建议他学习电商。

经过几天的思考,去年11月,肖泽林开始尝试做电商。得知肖泽林买新电脑的资金不够,温庆祥个人赞助了1500元,并帮他开通了互联网。从此,呈现在肖泽林面前的是一个全新的世界。

利用网络建立电商平台,销售赣南脐橙等家乡土特产品,这追逐时代潮流的行业,让肖泽林搭上了脱贫快车,轻点鼠标,广东、江苏等全国各地的订单带来的是源源不断的收入。短短几个月,肖泽林的纯收入就超过3500元。

(钟琦 记者余书福)

许延辉:笑对困难乐观创业

5月10日,阴雨绵绵。记者驱车来到赣县区阳埠乡梅村时,许延辉左臂挂着塑料桶右手拿着勺子,正在给家里的猪喂食。

许延辉个头不高,面对记者的采访,他显得有点不好意思。当记者问他在创业中遇到的困难时,他摇摇头说:“没遇到什么困难,可能是运气好吧。”

一个正常人在创业过程中都会遇到不同的困难,而一个缺了左手左脚的人在创业过程中却没有遇到困难,真的是靠运气么?

1969年出生的许延辉,在人生的49年里,有近20年的时间都在与猪打交道。19年前,30岁的许延辉在福建龙岩一家工厂打工,一次塌方,让他失去了左手左脚。没有了半截手臂,他就练习用臂弯拿东西。第二年,他去南昌装了假肢,同时带着3800元钱回到了赣县,准备在家发展养殖业。

养什么能赚钱呢?许延辉尝试着买了一头小猪、几只鸭和几尾鱼,开始了自己的养殖事业。实践证明,养猪对于他来说最适宜。于是,他用卖第一头猪的钱买了12头小猪,正式开始与猪为伍的生活。

虽然装了假肢,但因为手臂的灵活度不够,许延辉经常挂着塑料桶还没开始喂食就被打翻了,他再拿着扫把一次次扫起来……乐观的许延辉从没自暴自弃。

都说一个成功的男人背后一定有一个支持他的女人。自从许延辉创业,他的妻子韩冬秀就一直默默地支持他。随着养殖规模扩大,夫妻俩每天早上5点半就要起床,喂猪、冲洗猪栏、消毒,一天三次,直到晚上6点多才能结束一天的工作,日复一日,寒来暑往。

能赚到钱,辛苦都是值得的。但是猪肉市场的行情起伏不定,难以把握。2014年,猪肉的价格一度下跌到8元钱一公斤,规模扩大、肉价下跌,让许延辉没有资金购买饲料,向私人借不到钱的他找到了乡里的农村信用社,贷了5万元钱。所幸,2015年市场转好,他不仅还了信用社的贷款,还建起了三层楼的小洋房。

生活的好转并没有让许延辉停止奋斗的脚步。他的猪场开始时才400多平方米,如今已经发展到了3000多平方米,每年光是产出的小猪就有1000多头。

(记者彭梦琴)

易荣生:相信幸福总在前方

“要相信幸福总在前方,只要你不停下脚步,总有一天能够把幸福紧紧握在手中。”5月9日,易荣生对记者说。

在于都县火车站站前广场西侧,一家汽车修理店门前停放着几台待修的车辆。这家看似普通的汽车修理店,因为师傅易荣生是一位63岁老人,且又是残疾人,加上修车技术精湛,收费合理,让它变得不再普通。

走进修理店,易荣生正在一丝不苟地换着轮胎,虽然手上动作十分娴熟,但脚步移动明显笨拙缓慢,这与他儿时不幸患上小儿麻痹症有关。5岁那年,易荣生被查出患有小儿麻痹症,双腿无力不能行走,后来,苦涩的生活和父母的哀叹伴随他一天天长大。

“我要站起来,我想去上学!”8岁那年,易荣生开始在床上慢慢地爬行,锻炼身体肌肉,后来开始下床扶着墙练习走路。功夫不负有心人,依靠长期的锻炼,他果真站了起来,且可以慢慢挪动脚步行走。9岁时,他如愿走进了学堂。

1975年,高中毕业后的易荣生幸运地任于都城关镇农机站副站长兼会计。虽身有残疾,但他工作认真负责,时常利用工作之余自学修理技术。“多学点技术总是有用的!”正是抱着这一信念,让他有了谋生的本领。

1990年,农机站被承包经营后,职工需自谋出路。突然失业令一些身体健全的职工茫然失措,易荣生却坦然面对。依靠自学学到的修理技术,他在县城开了一家汽车修理店,这一干就是28年。

“政府对我们残疾人很照顾,1990年开店起就给我免了一半的税,2003年起免70%的税,到2004年就完全免税了,减轻了我很大的负担。”易荣生说,他的店先后搬了十余次,但他修车的情怀始终未变。

几十年来,依靠精湛的修车技术和诚实守信的经营理念,易荣生赢得了顾客的肯定,赢得了良好的口碑。依靠修车手艺,易荣生结婚成家,还将3个孩子抚养成人。

“我爸虽然身有残疾,但他勤奋吃苦、乐观坚强、诚实守信,是我心中的榜样。”易荣生的小儿子易露说。

多年来,易荣生每天除了要做上百个俯卧撑,还坚持拉吊环、散步等,以防身体机能退化。“我要是不锻炼,别说修车,早就坐轮椅了。”从易荣生话语中,记者感受到他的坚强与执著。

(黄长生 廖琦璐 记者余书福)